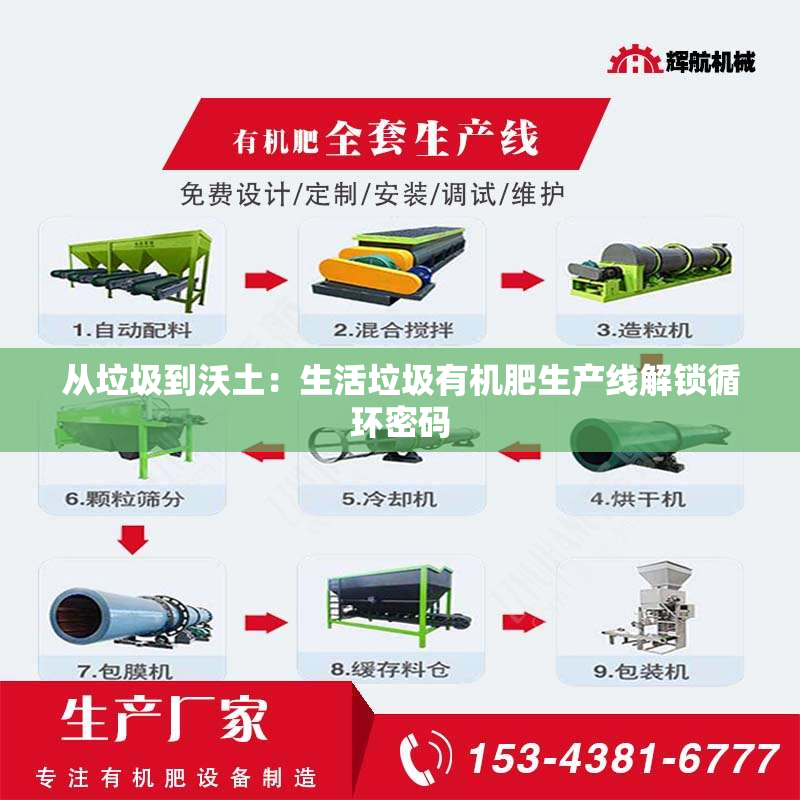

从垃圾到沃土:生活垃圾有机肥生产线解锁循环密码

清晨的垃圾转运站里,装载机正将混杂着菜叶、果皮和枯枝的生活垃圾倒入传送带。这些曾被视为城市负担的废弃物,经过一条科技感十足的生产线,将在24小时内蜕变为滋养万物的有机肥料。这条看似普通的流水线,正悄然重构着城市与自然的物质循环法则。

汤原县

一、分选车间:垃圾的“精准手术”

汤原县在智能分选系统的监控屏前,技术人员***磊盯着实时数据流:“塑料分离率98.7%,金属回收率99.2%。”这套价值千万的AI分选设备,能通过光谱识别技术从垃圾流中精准“捕捉”各类杂质。传送带上的机械臂如外科医生般灵巧,将塑料瓶、玻璃碎片和金属罐逐一取出,剩余的有机质则进入破碎环节。

添加微信好友, 获取今日报价

复制微信号

破碎机将菜叶、果皮等物料粉碎成5毫米大小的颗粒,这个过程看似简单,实则暗藏玄机。工程师李敏解释道:“颗粒过大会影响发酵效率,过小则容易板结。我们通过正交实验确定了***佳粒径范围。”粉碎后的物料通过管道输送***发酵仓,与提前接种的复合菌剂充分混合。

二、发酵车间:微生物的狂欢派对

在密闭的发酵仓内,温度计显示着65℃的红色数字。这个由不锈钢构筑的“微生物乐园”里,嗜热菌群正以每小时分解0.3%有机质的速度工作。智能控制系统根据温度变化自动调节通风量,确保菌群始终处于***佳代谢状态。

汤原县“发酵过程就像跳一支***的舞蹈。”车间主任指着控制屏上的曲线图说,“前三天是升温期,需要保持适度通风;中期高温阶段要严格控制含氧量;后期降温期则要补充水分。”经过15天的密闭发酵,原本散发恶臭的垃圾已转化为褐色粉末,散发出淡淡的泥土气息。

汤原县

三、造粒车间:肥料的“时装秀”

汤原县在造粒车间,转化后的有机肥正经历***后的“蜕变”。旋转式造粒机将粉末状物料挤压成直径3毫米的颗粒,这些“黑珍珠”经过抛光处理后,表面变得光滑圆润。质检员张华随机抽取样品进行检测:“有机质含量45%,氮磷钾总含量5.2%,完全符合***标准。”

包装线上的机械臂将成品肥装入印有“城市绿金”字样的环保袋中。这些曾经被填埋或焚烧的垃圾,如今以每吨800元的价格销往周边农场。据测算,一条日处理200吨垃圾的生产线,每年可减少二氧化碳排放1.2万吨,相当于种植60万棵树。

汤原县

四、生态闭环:城市的“代谢革命”

这条生产线的意义远不止于垃圾处理。在农业示范区,使用该有机肥的草莓甜度提升了15%,西红柿的维生素C含量增加了20%。农民老张算了一笔账:“每亩地少用30%的化肥,产量反而增加了10%。”

汤原县更深远的影响在于城市生态系统的重构。传统垃圾处理模式中,填埋场占用的土地正以每年3%的速度增加,而焚烧产生的二噁英始终是环境隐患。有机肥生产线将“处理末端”转变为“资源起点”,使城市代谢从线性模式转向循环模式。

汤原县在生产线中控室的墙上,挂着一张特殊的地图:红色标记是垃圾收集点,绿色标记是肥料使用区域,蓝色线条勾勒出物质循环的路径。这张不断扩展的“生态网络图”,正见证着一场静默的产业革命——当垃圾处理从成本中心转变为价值创造点,城市便真正踏上了可持续发展的轨道。

暮色中,满载有机肥的卡车驶出工厂,车尾扬起的尘土在夕阳下泛着金色。这些曾被遗弃的“城市废物”,终将以滋养万物的姿态回归大地,完成它们跨越时空的生命循环。在这条充满智慧的生产线上,我们看到的不仅是技术的突破,更是一个物种与自然和解的温暖可能。