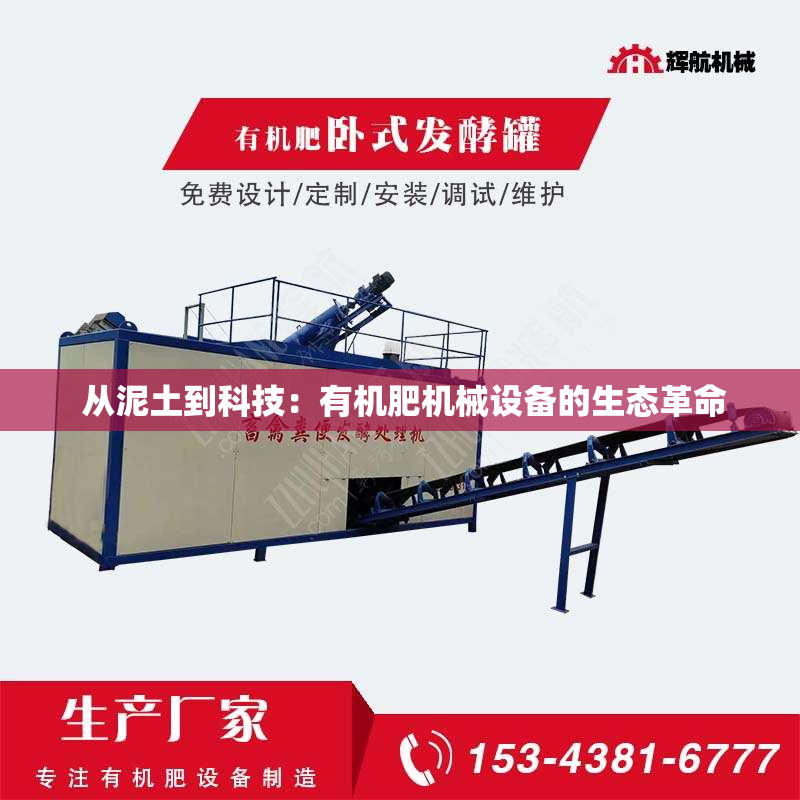

从泥土到科技:有机肥机械设备的生态革命

在浙江某生态农场,一台智能发酵罐正以每分钟30转的频率翻搅着畜禽粪便与秸秆的混合物。温度传感器实时将数据传回控制中心,AI系统自动调节通风量与湿度——这并非科幻场景,而是中国有机肥设备产业智能化升级的缩影。当全球农业面临土壤退化危机,有机肥机械设备正以科技之力重构"土壤-肥料-作物"的生态闭环。

一、政策驱动下的技术狂飙

中国农业农村部"2025年有机肥施用占比超30%"的目标,催生出年产值突破320亿元的有机肥设备市场。在这场绿色革命中,政策红利成为核心引擎:欧盟《绿色新政》与国内碳中和目标形成双重驱动,推动设备厂商享受30%-50%的建设补贴。以山东某企业为例,其研发的纳米包膜造粒机,通过生物菌剂添加技术使肥料利用率提升40%,成功打入欧盟市场,年出口额突破2亿元。

添加微信好友, 获取今日报价

复制微信号

技术突破呈现集群化特征。德国Big Dutchman的全自动堆肥系统在中国落地后,产能提升50%的同时能耗降低30%;河南某企业开发的固液分离机,采用螺旋挤压技术将粪污含水率从85%降***55%,直接解决养殖业环保痛点。更值得关注的是产业链整合趋势——新希望集团与设备商共建的"粪污-发电-有机肥"闭环,使每头生猪的粪污处理成本下降62%。

二、市场博弈中的创新突围

面对2000余家设备厂商的激烈竞争,差异化创新成为破局关键。在粉碎设备领域,某企业研发的半湿粉碎机采用双级破碎技术,将秸秆粒径控制在0.5-2毫米区间,满足高端育苗基质需求,单价较传统设备高出3倍仍供不应求。造粒环节的革新更具颠覆性:江苏某公司推出的三合一造粒机,集成搅拌、挤压、抛圆功能,使生产线占地面积缩小40%,特别适合东南亚中小农场。

智能化浪潮中,物联网技术正在重塑行业生态。浙江某企业开发的远程运维平台,通过安装在设备上的200多个传感器,可实时监测发酵温度、颗粒硬度等12项指标,故障预警准确率达92%。这种"设备+数据服务"模式,使客户粘性提升3倍,服务收入占比突破25%。

三、生态困境中的技术突围

尽管市场前景广阔,行业仍面临多重挑战。核心专利壁垒高筑:高效发酵菌剂、除臭技术等300余项关键专利被欧美企业垄断,导致国内设备能耗比国际先进水平高20%-30%。某企业为突破技术封锁,与中科院合作研发的低温发酵菌剂,将发酵周期从21天缩短***14天,获得***技术发明二等奖。

环保标准升级倒逼技术迭代。针对发酵过程氨排放问题,山东某企业开发的生物滤池除臭系统,采用复合菌种将氨气转化率提升***95%,单套设备处理能力达500立方米/小时。在包装环节,可降解膜材料的应用使每吨肥料包装成本增加15%,但因符合欧盟EC 834/2007有机认证要求,产品溢价空间达20%。

四、未来图景:从设备供应商到生态服务商

行业变革正在向纵深推进。产业链整合呈现新形态:某设备商与拼多多合作推出的"设备租赁+肥料销售"模式,使中小农场设备使用成本降低70%,上线3个月订单突破1.2亿元。在非洲市场,针对肯尼亚政府有机肥补贴政策,中国企业开发的模块化发酵设备,通过集装箱运输实现48小时快速部署,单套日处理量达20吨。

技术融合催生新业态。AR技术开始应用于设备维护:操作人员佩戴智能眼镜扫描设备,即可获取三维维修指南,故障排除时间缩短60%。区块链技术则构建起从原料追溯到肥料施用的全链条信任体系,某企业据此开发的"有机肥数字护照",使每批肥料可查证率达100%,成功打入高端有机农产品市场。

站在2025年的时空坐标回望,有机肥机械设备已超越单纯的生产工具属性,成为重构农业生态系统的关键支点。当印度要求设备国产化率40%的保护政策,与东南亚有机农业15%的年增速形成碰撞;当国内小微企业利润率不足10的困境,与智能化设备45%的市场渗透率形成反差——这场由科技驱动的生态革命,正在书写中国农业绿色转型的新范式。